事業承継セミナー

事業承継セミナー

後継者の選定

事業承継を行うにあたっては、まず後継者の選定を行わなければならない。自他ともに認める後継者がいる場合には大きな問題とならないが、「後継者がいない」または「後継者候補は複数いるものの力量が不足している」といったケースも存在する。後継者の選定は、どんなに優秀な業績を収めている企業であっても、後継者の選定を誤るとあっという間に業績不振に陥る可能性があり、事業承継における最重要課題といえる。

一般的には創業者の子息が後継者候補となることが大半を占めていると思われるが、複数の子息が会社に関係している場合には、長男が引き継ぐのか、次男が引き継ぐのかといった問題もあるだろう。また、創業者の子息が事業に関係していない場合でも、企業は存続していかなければならないことから従業員(または会社役員)への承継や外部から招聘、M&Aで問題を解決しなければならない。直近のリサーチ会社の調査結果によると、近年の先代経営者との関係の変化では従業員への承継やM&A等も年々増加傾向にある。

事業承継を考える際の問題として、後継者がいないという現状も無視できない状況にある。事業の継続を望んでいるものの後継者がいない場合には、まず後継者を選ぶことが最大かつ緊急の課題となる。どうしても後継者がいない場合には外部への売却を選択することも検討しなければならない。これらの課題については後継者マッチング施策の活用、及びM&Aの可能性を検討する。

《親族内承継時の課題》

a.親族内に、経営の資質と意欲を併せ持つ後継者候補がいるとは限らない。

b. 相続人が複数いる場合、後継者の決定・経営権の集中が難しい。(後継者以外の相続人への配慮が必要)

《親族外承継時の課題》

a.親族内承継の場合以上に、後継者候補が経営への強い意志を有していることが重要となるが、適任者がいない恐れがある。

b.後継者候補に株式取得などの資金力がない場合が多い。

c.個人債務保証の引継ぎ等に問題が多い。

《M&A時の課題》

a.希望の条件(従業員の雇用、価格等)を満たす買い手を見つけるのが困難である。

b.経営の一体性を保つのが困難である。

1)後継者がすでに決定している場合

後継者の選択と決定がすでになされている企業における課題は、その後継者を経営者として育成し、スムーズな権限委譲を行うことである。その割合は減少しつつあるとはいえ依然として後継者には親族が多い。この主な理由としては役員や従業員、取引先等の関係者の理解を得やすいというものであった。重要な課題は後継者の教育である。関係者の真の理解、特に社外の取引先等からの信用を継続して得るためには、後継者の人間性まで含めた教育が必要である。教育を実施する湯合、社内教育と社外教育とに大別できるが、社外での様々な経験を積ませてから社内へ入社させ、その後段階的に重要な役割を担わせる等計画的に教育を行うことが必要である。教育に関する課題については、教育の具体例とその実施効果が考えられる。また、公的支援機関が主催するセミナー等を紹介することも有益である。

2)役員・従業員の協力

経営者とともに企業を支えてきたブレーンである役員の理解と協力、あるいは思い切っての刷新も承継時の大きな課題となると思われる。企業を牽引する役割、あるいは後方支援を担ってきた役員が高齢化していることも考えられる。経営者の交代とともに役員を刷新することも重要な検討課題となる。

事業を継続するためには従業員の協力は欠かせない。通常、多くの経営者が従業員をまとめることに注力している。従業員には承継に関すること、特に承継後の事業計画等を適時に開示して、今までどおり安心して頑張ってもらうことを伝える必要がある。

事業承継は多くの場合経営者が若返ることであり、中小企業における熟練労働者が年齢的には先輩となることも考えられる。その場合に、若年経営者が熟年労働者の能力をそれまで通りに上手に引き出してやることができるかどうか、または、労働者の側においても前の経営者に仕えていたようにモチベーションを維持して仕事を継続することができるか、といったことも課題となる。

3)外部とのネットワーク形成

既存のネットワークを活かしつつ、新たなネットワークの形成にも力を入れることが重要な課題となる。先代までに築かれたネットワークを維持することは承継を上手く進めるうえで非常に重要である。また、あまり好ましくない関系を承継機会にご破算にすることも検討してよい。承継というのは一つの機会でもあると捉えることもできる。新しい経営者の下で新たなネットワークを形成することは最も重要な取り組みである。変化の激しい環境下において、既存の事業を過去と同様に行っていても成長は期待できない。新たな関係から新しい需要を掘り起こす等、いわゆる経営革新への取り組みが期待できる。

メールアドレスが変更になりました。

akira036@mx.biwa.ne.jp → akira036@mx.bw.dream.jp

新規取得メールアドレス info@office-kanei.com

URLも変更になります。

鐘井輝経営事務所

ホームページ http://www.biwa.ne.jp/~akira036

↓

新ホームページ http://office-kanei.com/

後継者の選定

事業承継を行うにあたっては、まず後継者の選定を行わなければならない。自他ともに認める後継者がいる場合には大きな問題とならないが、「後継者がいない」または「後継者候補は複数いるものの力量が不足している」といったケースも存在する。後継者の選定は、どんなに優秀な業績を収めている企業であっても、後継者の選定を誤るとあっという間に業績不振に陥る可能性があり、事業承継における最重要課題といえる。

一般的には創業者の子息が後継者候補となることが大半を占めていると思われるが、複数の子息が会社に関係している場合には、長男が引き継ぐのか、次男が引き継ぐのかといった問題もあるだろう。また、創業者の子息が事業に関係していない場合でも、企業は存続していかなければならないことから従業員(または会社役員)への承継や外部から招聘、M&Aで問題を解決しなければならない。直近のリサーチ会社の調査結果によると、近年の先代経営者との関係の変化では従業員への承継やM&A等も年々増加傾向にある。

事業承継を考える際の問題として、後継者がいないという現状も無視できない状況にある。事業の継続を望んでいるものの後継者がいない場合には、まず後継者を選ぶことが最大かつ緊急の課題となる。どうしても後継者がいない場合には外部への売却を選択することも検討しなければならない。これらの課題については後継者マッチング施策の活用、及びM&Aの可能性を検討する。

《親族内承継時の課題》

a.親族内に、経営の資質と意欲を併せ持つ後継者候補がいるとは限らない。

b. 相続人が複数いる場合、後継者の決定・経営権の集中が難しい。(後継者以外の相続人への配慮が必要)

《親族外承継時の課題》

a.親族内承継の場合以上に、後継者候補が経営への強い意志を有していることが重要となるが、適任者がいない恐れがある。

b.後継者候補に株式取得などの資金力がない場合が多い。

c.個人債務保証の引継ぎ等に問題が多い。

《M&A時の課題》

a.希望の条件(従業員の雇用、価格等)を満たす買い手を見つけるのが困難である。

b.経営の一体性を保つのが困難である。

1)後継者がすでに決定している場合

後継者の選択と決定がすでになされている企業における課題は、その後継者を経営者として育成し、スムーズな権限委譲を行うことである。その割合は減少しつつあるとはいえ依然として後継者には親族が多い。この主な理由としては役員や従業員、取引先等の関係者の理解を得やすいというものであった。重要な課題は後継者の教育である。関係者の真の理解、特に社外の取引先等からの信用を継続して得るためには、後継者の人間性まで含めた教育が必要である。教育を実施する湯合、社内教育と社外教育とに大別できるが、社外での様々な経験を積ませてから社内へ入社させ、その後段階的に重要な役割を担わせる等計画的に教育を行うことが必要である。教育に関する課題については、教育の具体例とその実施効果が考えられる。また、公的支援機関が主催するセミナー等を紹介することも有益である。

2)役員・従業員の協力

経営者とともに企業を支えてきたブレーンである役員の理解と協力、あるいは思い切っての刷新も承継時の大きな課題となると思われる。企業を牽引する役割、あるいは後方支援を担ってきた役員が高齢化していることも考えられる。経営者の交代とともに役員を刷新することも重要な検討課題となる。

事業を継続するためには従業員の協力は欠かせない。通常、多くの経営者が従業員をまとめることに注力している。従業員には承継に関すること、特に承継後の事業計画等を適時に開示して、今までどおり安心して頑張ってもらうことを伝える必要がある。

事業承継は多くの場合経営者が若返ることであり、中小企業における熟練労働者が年齢的には先輩となることも考えられる。その場合に、若年経営者が熟年労働者の能力をそれまで通りに上手に引き出してやることができるかどうか、または、労働者の側においても前の経営者に仕えていたようにモチベーションを維持して仕事を継続することができるか、といったことも課題となる。

3)外部とのネットワーク形成

既存のネットワークを活かしつつ、新たなネットワークの形成にも力を入れることが重要な課題となる。先代までに築かれたネットワークを維持することは承継を上手く進めるうえで非常に重要である。また、あまり好ましくない関系を承継機会にご破算にすることも検討してよい。承継というのは一つの機会でもあると捉えることもできる。新しい経営者の下で新たなネットワークを形成することは最も重要な取り組みである。変化の激しい環境下において、既存の事業を過去と同様に行っていても成長は期待できない。新たな関係から新しい需要を掘り起こす等、いわゆる経営革新への取り組みが期待できる。

メールアドレスが変更になりました。

akira036@mx.biwa.ne.jp → akira036@mx.bw.dream.jp

新規取得メールアドレス info@office-kanei.com

URLも変更になります。

鐘井輝経営事務所

ホームページ http://www.biwa.ne.jp/~akira036

↓

新ホームページ http://office-kanei.com/

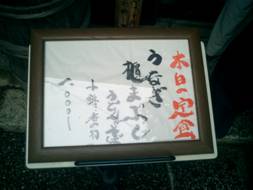

飲食業開業支援レポート

飲食業開業支援レポート

飲食業開業支援レポート①対象客層に応じたメニュー、価格設定

メニュー構成、細麺・太麺、腰が強い麺、うまいだしの味、具にこだわる。セットメニュー・お膳メニューの強化・開発、提案型のセールス、値ごろ感、ボリューム感で差別化。

1)定食、白飯、まぜごはん、かやくごはん、おにぎり、いなり

2)丼物の充実

提供店舗率は、天丼がナンバーワン(92.5%)、次いで、カツ丼、親子丼、玉子丼(80.4%)の順番。

売れ筋メニュー率では、天丼そばセットが第1位(40.7%)、以下、天丼、その他そばセット、カツ丼、焼肉定食と、そばセットは強い。 (出所 全国農業協同組合中央会「米を利用した外食、中食の売れ筋メニュー等に関する調査」。ハーフセットで多様化対応を(そば+ハーフ丼、丼+ハーフそば)。

3)寿司

4)カレーライス

5)バリエーション、ネーミングの例

ヤング、レディース、シルバー、カップル、フルムーン、グループ、家族、お子様、日替り等

②新しいメニューの拡充、季節感の演出、新商品開発

1)旬の具で新鮮さ、季節感をアピール。

2)産直物の具、POP。

3)三里四方の野菜を選び抜き、調理に工夫を。

4)地域に根をおろした特産品。

6)食後のデザート・フルーツ

落ち着き感、おしゃれ感覚

7)麺の太さ、細さ、腰の強さでバラエティー。

8)会席そば、ディナー感覚(お刺身、天ぷら、茶碗蒸しなど)

9)鍋物、皿盛り、うどん鍋(仲間同士で楽しく、賑々しくというのがコンセプト)

10)健康、ダイエットへの挑戦、ヘルシー志向による差別化

*うどんサラダ、サラダうどん(酢を使ってサッパリした感覚)

*とろろうどん(ニ日酔い、胃の弱っているとき)

*サラダ、野菜類、山菜類

*カロリー表示、栄養表示に工夫をこらす。

11)薬味、添物に工夫、心配りによって差別化する

*ねぎの臭いが強すぎて気になるメニューには、「わけぎ」を使う。

*他に、七味・一味とうがらし、ゆず、紅しょうが、ごま、みょうが、さんしょう、小梅、しょうがのつけ物。

*水、お茶は清潔感あふれるコップ、容器に入れてサービスすること、タンク、蛇口、取っ手はマメに洗浄。

*水は銘水を使って、POPで訴求。

メールアドレスが変更になりました。

akira036@mx.biwa.ne.jp → akira036@mx.bw.dream.jp

新規取得メールアドレス info@office-kanei.com

URLも変更になります。

鐘井輝経営事務所

ホームページ http://www.biwa.ne.jp/~akira036

↓

新ホームページ http://office-kanei.com/

経営改善推進事業レポート

経営改善推進事業レポート

連携についての考え方

各組合員が主体的に経営能力を向上させ、「組合員と組合が自立した大人同士の関係」となることを求められている。組合員独自の強みを生かした戦略的な連携が重視される所以である。

急激な技術革新や市場の多様化が進んでいる今日、新たな製品・技術の開発のためには、

戦略的連携による多様な経営資源、知識、ノウハウの組み合わせが必要となる。

戦略的連携は対等なパートナーとしての企業間関係であり、双方が連携を通じて競争優位の確立を目指すものである。中小企業の場合、組合内の連携だけでなく、異業種をも含めた複数組合によるネットワーク型の連携も有効であろう。

共同購入

①共同購入のメリット

中小・零細企業では一社単独で経費を削減することには限界がある。組合員が共同化することによって、得ることができるメリットとして次の点を挙げることができる。

1)共同仕入(共同商品開発)による仕入単価引き下げ

2)共同配送による一括納品の実現と配送コスト削減

3)共同受注による扱い商品の拡大

4)流通加工を共同化

5)販売促進資材(チラシ・カタログ)の共同開発

6)情報処理機能を共同化して機能向上と運営コスト削減

1)共同仕入(共同商品開発)による仕入単価引き下げ

商取引において購買者が交渉力を持つためには、1つの商品について大量に仕入を行う必要がある。販売ロットが大きすぎて1社では売り切ることができない場合にも、他社と共同して仕入ることにメリットが生まれることになる。消耗品を共同で仕入れている組合もある。文具や紙を共同で仕入、さらに共同で保管を行っているケースもある。

2)共同配送による一括納品の実現と配送コスト削減

通常配送には大きなコストが必要である。組合員が集積している地域は共同配送の実現が可能である。方面別に配送ルートを作り、組合員が協力して配送しあうことも多い。

3)共同受注による扱い商品の拡大

発注コストや荷受けコストを削減するために、発注や納品をなるべくまとめたい。組合員がこの要請に応えるために集まって共同受注する必要がある。専門性と総合性がともに 生かされる仕組みである。

4)流通加工を共同化してコスト削減

流通加工業務として袋詰めや包装作業がある。量が少ないときは従業員が片手間に行うが、中途半端な量では機械化もできないため、流通加工の共同化が実現する。

5)販売促進資材(チラシ・カタログ)の共同開発

扱っている商品を最終消費者に理解してもらうためにチラシやカタログを作ることも必要となる。販売したい組合員が資金を出し合えば、大手に対抗できる品質のチラシやカタログの作成も可能である。

6)情報処理機能を共同化して機能向上と運営コスト削減

近年販売管理や在庫管理にコンピュータを利用している会社が増加してきている。しかし、最近の情報技術の進歩は早く、個別の企業人材ではついて行けないところも出てきている。これからはインターネットを商取引に利用する時代となる。人材を出し合い、ノウハウを結集すれば、情報機能の向上とコスト削減、また両者の実現も可能となる。

②共同購入の現状

共同購入が実施されていない理由として「組合員間の営業規模差が大きい」、「共同購入物の使用量差が大きい」、「個々の組合員の重点課題は自社の特長作り」、「配送作業の発生」、「地域性の違い」、「現在の仕入先との関係維持」、「共同事業による事務局作業の増加」、「組合員の減少」、「業者カタログで簡単に安く仕入可能」等が挙げられている。しかしその反面、理容組合では「共同購入品の以前よりの改良・改善」がある、美容組合では共同経済活動に止まらない「組合全体のコンピュータシステム導入による情報の一括管理」等経営面での協力の必要性の意見があった。さらに共同購入の対象も従来からの消耗品だけではなく、「テレビやパソコン」等固定資産購入の意見もみられた。

共同購入未実施の複数組合において「組合員の共同購入意向調査のアンケートを行い共同購入についての意向や購入必要物の内容把握を再度行う」という意見もあった。

③共同購入に伴う発注システムの改善

事務局を通して発注を安定的に実施している組合も既にあるが、以下の点については仕組み作りを行う必要がある。

1)組合員から組合への注文フォーマット(注文の仕組み)作成

2)Eメールによる注文方法導入

3)共同購入一覧表と購入の手順、支払い方法・締め日等を決めたマニュアルの作成

4)締め日の統一

5)支払日の明示

メールアドレスが変更になりました。

akira036@mx.biwa.ne.jp → akira036@mx.bw.dream.jp

新規取得メールアドレス info@office-kanei.com

URLも変更になります。

鐘井輝経営事務所

ホームページ http://www.biwa.ne.jp/~akira036

↓

新ホームページ http://office-kanei.com/

連携についての考え方

各組合員が主体的に経営能力を向上させ、「組合員と組合が自立した大人同士の関係」となることを求められている。組合員独自の強みを生かした戦略的な連携が重視される所以である。

急激な技術革新や市場の多様化が進んでいる今日、新たな製品・技術の開発のためには、

戦略的連携による多様な経営資源、知識、ノウハウの組み合わせが必要となる。

戦略的連携は対等なパートナーとしての企業間関係であり、双方が連携を通じて競争優位の確立を目指すものである。中小企業の場合、組合内の連携だけでなく、異業種をも含めた複数組合によるネットワーク型の連携も有効であろう。

共同購入

①共同購入のメリット

中小・零細企業では一社単独で経費を削減することには限界がある。組合員が共同化することによって、得ることができるメリットとして次の点を挙げることができる。

1)共同仕入(共同商品開発)による仕入単価引き下げ

2)共同配送による一括納品の実現と配送コスト削減

3)共同受注による扱い商品の拡大

4)流通加工を共同化

5)販売促進資材(チラシ・カタログ)の共同開発

6)情報処理機能を共同化して機能向上と運営コスト削減

1)共同仕入(共同商品開発)による仕入単価引き下げ

商取引において購買者が交渉力を持つためには、1つの商品について大量に仕入を行う必要がある。販売ロットが大きすぎて1社では売り切ることができない場合にも、他社と共同して仕入ることにメリットが生まれることになる。消耗品を共同で仕入れている組合もある。文具や紙を共同で仕入、さらに共同で保管を行っているケースもある。

2)共同配送による一括納品の実現と配送コスト削減

通常配送には大きなコストが必要である。組合員が集積している地域は共同配送の実現が可能である。方面別に配送ルートを作り、組合員が協力して配送しあうことも多い。

3)共同受注による扱い商品の拡大

発注コストや荷受けコストを削減するために、発注や納品をなるべくまとめたい。組合員がこの要請に応えるために集まって共同受注する必要がある。専門性と総合性がともに 生かされる仕組みである。

4)流通加工を共同化してコスト削減

流通加工業務として袋詰めや包装作業がある。量が少ないときは従業員が片手間に行うが、中途半端な量では機械化もできないため、流通加工の共同化が実現する。

5)販売促進資材(チラシ・カタログ)の共同開発

扱っている商品を最終消費者に理解してもらうためにチラシやカタログを作ることも必要となる。販売したい組合員が資金を出し合えば、大手に対抗できる品質のチラシやカタログの作成も可能である。

6)情報処理機能を共同化して機能向上と運営コスト削減

近年販売管理や在庫管理にコンピュータを利用している会社が増加してきている。しかし、最近の情報技術の進歩は早く、個別の企業人材ではついて行けないところも出てきている。これからはインターネットを商取引に利用する時代となる。人材を出し合い、ノウハウを結集すれば、情報機能の向上とコスト削減、また両者の実現も可能となる。

②共同購入の現状

共同購入が実施されていない理由として「組合員間の営業規模差が大きい」、「共同購入物の使用量差が大きい」、「個々の組合員の重点課題は自社の特長作り」、「配送作業の発生」、「地域性の違い」、「現在の仕入先との関係維持」、「共同事業による事務局作業の増加」、「組合員の減少」、「業者カタログで簡単に安く仕入可能」等が挙げられている。しかしその反面、理容組合では「共同購入品の以前よりの改良・改善」がある、美容組合では共同経済活動に止まらない「組合全体のコンピュータシステム導入による情報の一括管理」等経営面での協力の必要性の意見があった。さらに共同購入の対象も従来からの消耗品だけではなく、「テレビやパソコン」等固定資産購入の意見もみられた。

共同購入未実施の複数組合において「組合員の共同購入意向調査のアンケートを行い共同購入についての意向や購入必要物の内容把握を再度行う」という意見もあった。

③共同購入に伴う発注システムの改善

事務局を通して発注を安定的に実施している組合も既にあるが、以下の点については仕組み作りを行う必要がある。

1)組合員から組合への注文フォーマット(注文の仕組み)作成

2)Eメールによる注文方法導入

3)共同購入一覧表と購入の手順、支払い方法・締め日等を決めたマニュアルの作成

4)締め日の統一

5)支払日の明示

メールアドレスが変更になりました。

akira036@mx.biwa.ne.jp → akira036@mx.bw.dream.jp

新規取得メールアドレス info@office-kanei.com

URLも変更になります。

鐘井輝経営事務所

ホームページ http://www.biwa.ne.jp/~akira036

↓

新ホームページ http://office-kanei.com/

経営相談員養成(経営分析・診断指導)講習会

経営相談員養成(経営分析・診断指導)講習会

指導申込

企業概況分析 経営のアウトラインつかむ

第1プロセス

指導予備調査書作成

業界の動向把握

現地下見調査

調査 経営面・環境面の概念把握

第2プロセス 外部環境(経営環境)分析

規制、金融、公共投資、環境保全、企業倫理、雇用、グローバル化、市場・顧客

競合、立地、客層

第3プロセス 内部環境(経営資源)分析

経営者ヒアリング

指導目的明確化

財務比率 直近3期の資料求める(経営指標との比較・分析)

現場実地調査(商品構成、施設位置、組織、ノウハウ、顧客管理など)

指導・調整 分析・研究、調整

第4プロセス 経営課題の抽出

経営成果の把握手順

総合成果の分析

資本活動効率の測定

能力育成の成果

経営課題の把握

第5プロセス 経営改善・改革案 モデル企業調査、ベンチマーキング(目標基準設定)

第6プロセス 全体最適調整

部門調整

提案事項の決定 顧客は誰か、顧客のニーズは何か、競争優位性を明確に

第7プロセス 経営指導報告実施

メールアドレスが変更になりました。

akira036@mx.biwa.ne.jp → akira036@mx.bw.dream.jp

新規取得メールアドレス info@office-kanei.com

URLも変更になります。

鐘井輝経営事務所

ホームページ http://www.biwa.ne.jp/~akira036

↓

新ホームページ http://office-kanei.com/

指導申込

企業概況分析 経営のアウトラインつかむ

第1プロセス

指導予備調査書作成

業界の動向把握

現地下見調査

調査 経営面・環境面の概念把握

第2プロセス 外部環境(経営環境)分析

規制、金融、公共投資、環境保全、企業倫理、雇用、グローバル化、市場・顧客

競合、立地、客層

第3プロセス 内部環境(経営資源)分析

経営者ヒアリング

指導目的明確化

財務比率 直近3期の資料求める(経営指標との比較・分析)

現場実地調査(商品構成、施設位置、組織、ノウハウ、顧客管理など)

指導・調整 分析・研究、調整

第4プロセス 経営課題の抽出

経営成果の把握手順

総合成果の分析

資本活動効率の測定

能力育成の成果

経営課題の把握

第5プロセス 経営改善・改革案 モデル企業調査、ベンチマーキング(目標基準設定)

第6プロセス 全体最適調整

部門調整

提案事項の決定 顧客は誰か、顧客のニーズは何か、競争優位性を明確に

第7プロセス 経営指導報告実施

メールアドレスが変更になりました。

akira036@mx.biwa.ne.jp → akira036@mx.bw.dream.jp

新規取得メールアドレス info@office-kanei.com

URLも変更になります。

鐘井輝経営事務所

ホームページ http://www.biwa.ne.jp/~akira036

↓

新ホームページ http://office-kanei.com/

FC選定加盟の基礎知識

FC選定加盟の基礎知識

フランチャイズチェーンにおいてのフランチャイズシステムは次のように定義される。「フランチャイズとは、事業者(フランチャイザー)が他の事業者(フランチャイジー)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる商標、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売、その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう」。(日本フランチャイズ・チェーン協会)

フランチャイズチェーン本部が何ら資本関係のない第三者との契約に基づいてその業態の拡大を図っていく方法である。チェーン本部が直営している店舗と同じ内容、同じレベルの店舗を加盟店自身が運営を行う。従って加盟店が対価を支払って利用する一定の経営システムや一連のプログラムが準備され整っていなければならない。この一定の経営システムや一連のプログラムはフランチャイズパッケージ(Franchisepackage)と呼ばれ次の3つの要素が組み合わされて形成されている。

フランチャイズパッケージ

a フランチャイザーの商標、チェーン名などフランチャイザーの事業であることを

示す標章(マーク)を使用する権利

b フランチャイザーが開発した生産、加工、販売その他経営上の技術(ノウハウ)

を利用する権利

c フランチャイザーのイメージを維持し、高めるためにフランチャイザーが行う指

導・援助を受ける権利

メールアドレスが変更になりました。

akira036@mx.biwa.ne.jp → akira036@mx.bw.dream.jp

新規取得メールアドレス info@office-kanei.com

URLも変更になります。

鐘井輝経営事務所

ホームページ http://www.biwa.ne.jp/~akira036

↓

新ホームページ http://office-kanei.com/

フランチャイズチェーンにおいてのフランチャイズシステムは次のように定義される。「フランチャイズとは、事業者(フランチャイザー)が他の事業者(フランチャイジー)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる商標、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売、その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう」。(日本フランチャイズ・チェーン協会)

フランチャイズチェーン本部が何ら資本関係のない第三者との契約に基づいてその業態の拡大を図っていく方法である。チェーン本部が直営している店舗と同じ内容、同じレベルの店舗を加盟店自身が運営を行う。従って加盟店が対価を支払って利用する一定の経営システムや一連のプログラムが準備され整っていなければならない。この一定の経営システムや一連のプログラムはフランチャイズパッケージ(Franchisepackage)と呼ばれ次の3つの要素が組み合わされて形成されている。

フランチャイズパッケージ

a フランチャイザーの商標、チェーン名などフランチャイザーの事業であることを

示す標章(マーク)を使用する権利

b フランチャイザーが開発した生産、加工、販売その他経営上の技術(ノウハウ)

を利用する権利

c フランチャイザーのイメージを維持し、高めるためにフランチャイザーが行う指

導・援助を受ける権利

メールアドレスが変更になりました。

akira036@mx.biwa.ne.jp → akira036@mx.bw.dream.jp

新規取得メールアドレス info@office-kanei.com

URLも変更になります。

鐘井輝経営事務所

ホームページ http://www.biwa.ne.jp/~akira036

↓

新ホームページ http://office-kanei.com/